很多人聽到「祛濕」,第一反應就是薏米,但今天我要告訴你:真正「排濕第一名」的,並不是它!薏米雖好,但還有一種中藥材,熟吃能養胃,生吃對腎好,而且對祛濕氣有著更為出色的表現。

濕氣,是當今很多人健康問題的隱患。

濕氣重,會讓人感到身體沉重、疲倦無力、舌苔厚膩,甚至誘發各種慢性病。

今天,我們就來聊聊中醫里真正的「排濕高手」,並教大家如何用它改善體質,告別濕氣困擾。

排濕的關鍵中藥材是什麼?

為什麼它比薏米更有效?

中醫認為,濕氣是萬病之源,尤其在南方濕熱環境下,濕氣更容易侵入人體。

許多人習慣用薏米祛濕,但實際上,薏米性寒,不適合長期服用,尤其是脾胃虛寒的人。

而相比之下,赤小豆才是真正的「排濕第一名」。

它既能健脾祛濕,又不傷脾胃,熟吃可以養胃,生吃還能利尿排濕,效果更全面。

赤小豆,別名紅豆,是一種藥食兩用的食材。

它在中醫典籍中有明確記載,《本草綱目》稱其:「赤小豆,性平味甘酸,能利水腫,通經絡,排膿散血。

」這種記載背後的意義是,赤小豆不僅僅是普通食材,更是一味功能強大的中藥材。

為什麼濕氣這麼重要?

濕氣的來源和危害有哪些?

濕氣在中醫里是「六邪」之一,它與風、寒、暑、燥、火併列,是導致疾病的重要因素之一。

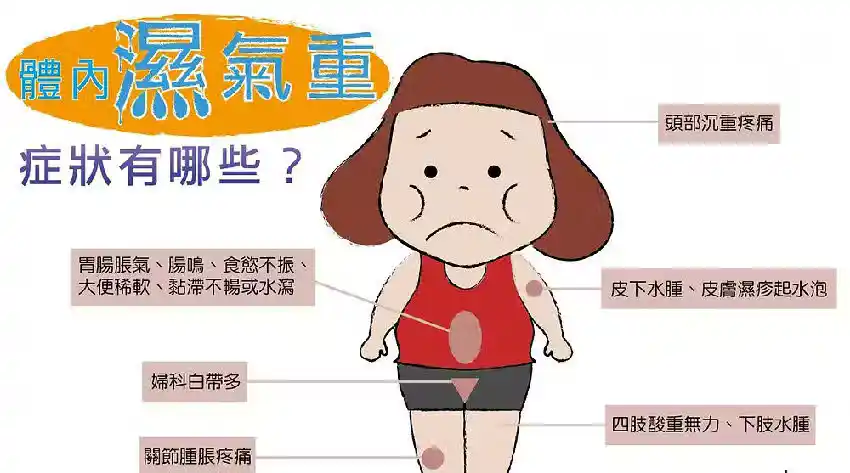

濕氣重的人表現為四肢沉重、頭昏腦漲、食欲不振,甚至大便黏膩、易疲勞。

長期濕氣不除,還可能導致肥胖、痛風、關節炎等慢性病。

濕氣的來源有多種,主要包括:

飲食不當:愛吃生冷食物、油膩食品,會讓體內濕氣加重。

環境潮濕:居住在潮濕的環境中,濕氣容易侵入體內。

缺乏運動:運動不足導致氣血運行不暢,濕氣容易滯留。

赤小豆因其獨特的藥性,能從根本上改善體內濕氣問題。

它既能健脾,又能利濕,不論是因為飲食、環境還是其他原因導致的濕氣,赤小豆都能起到一定的作用。

赤小豆的藥性和作用詳解~

赤小豆性平,味甘酸,入心、小腸經。

它的主要功能有以下幾點:

健脾祛濕:赤小豆能幫助脾胃運化水濕,中醫常說「脾虛生濕」,赤小豆的健脾作用能從根本上解決體內濕氣問題。

消腫利尿:赤小豆對水腫、尿少等症狀有顯著效果,尤其適合濕熱體質的人。

清熱解毒:赤小豆還能用於治療熱毒引起的癰腫瘡毒。

養胃補腎:熟吃赤小豆對脾胃虛弱的人非常友好,而生吃(或泡水飲用)則對腎臟功能有一定的輔助作用。

赤小豆與薏米的對比:誰更適合你?

很多人會問:既然赤小豆這麼好,那薏米是不是就不需要了?

其實,赤小豆和薏米各有其特點。

薏米:性微寒,適合濕熱體質的人,但脾胃虛寒的人長期服用可能會傷脾胃。

赤小豆:性平,不寒不熱,適合大多數人群,尤其是脾胃虛弱、濕氣重的人。

從實用性上講,赤小豆的適用範圍更廣,尤其是怕寒、脾胃功能差的人,更適合用赤小豆來祛濕。

如何正確使用赤小豆?

生吃、熟吃有何區別?

赤小豆的使用方法有很多,但不同的烹飪方式會影響其藥性。

比如:

熟吃:將赤小豆煮熟後食用,能溫養脾胃,適合脾胃虛弱、濕氣重的人。

生吃:將赤小豆泡水後生食,或者直接熬水飲用,能更好地利尿排濕,對腎功能也有一定的幫助。

以下是一道簡單的赤小豆祛濕湯:

食材:赤小豆50克、薏米30克、茯苓10克。

做法:將食材洗凈後,加入適量清水煮1小時,喝湯食豆。

功效:此湯能健脾祛濕、清熱消腫,非常適合濕氣重的人群。

赤小豆的歷史與文化:為何它成為「排濕第一名」?

赤小豆並不是現代才被發現的「祛濕高手」自古以來,它便是中醫常用的藥材之一。

在《神農本草經》中,赤小豆被列為上品,認為它能「通經絡,利小便,排膿散血」古代勞動人民常用赤小豆煮粥食用,以祛濕養生。

在民俗文化中,赤小豆也被賦予了健康和長壽的象徵意義。

在一些地方,赤小豆還被用作祈福的食品,象徵著祛病除災、健康平安。

它的深厚文化底蘊,也讓它成為了中醫祛濕的代表性藥材。

曾經有一位患者,女性,40歲,長期感到身體沉重、臉部浮腫,還伴有胃口差、大便稀等症狀。

經過診斷,我發現她是典型的濕氣重、脾虛體質。

於是,我建議她每天用赤小豆、茯苓、薏米煮湯喝,連續服用一個月。

一個月後,她反饋說,體重減輕了,浮腫消失了,整個人感覺輕鬆了許多。

這就是赤小豆的力量——從根本上改善脾虛,幫助體內濕氣排出。

現代研究如何支持赤小豆的祛濕作用?

現代醫學研究發現,赤小豆富含膳食纖維、維生素和礦物質,其利尿作用得到了科學證實。

研究還表明,赤小豆中的成分能促進腸道蠕動,有助於排毒祛濕。

健康建議:如何讓赤小豆成為日常生活中的「排濕神器」每周至少飲用1-2次赤小豆湯,特別是濕氣重的季節。

注意飲食清淡,少吃油膩、甜膩的食物,避免濕氣積聚。

劉奇奇 • 1K次觀看

劉奇奇 • 1K次觀看

宋霖霖 • 2K次觀看

宋霖霖 • 2K次觀看

武巧輝 • 1K次觀看

武巧輝 • 1K次觀看